Instamatic Karma: Photographs of John Lennon

ジョン・レノンの愛人兼秘書だったメイ・パンが所蔵していた写真を一冊にまとめた写真集。一番の目玉はジョンとポール・マッカートニーのツーショット写真だろうが、それ以外にもジュリアンやマル・エヴァンス、傑作『心の壁、愛の橋』制作中のミュージシャンたち、さらには違法レコード『ROOTS』を出してジョンと裁判で争ったモーリス・レヴィの写真まで収録されている。メイには『Loving John』という興味深い回想録があるが、なぜか日本ではまだ翻訳されていない。本書にも写真のキャプションの形で、当時の回想が記されているが、1974年の年末、フロリダのホテルでビートルズを法的に終焉させる書類にジョンがサインをしている歴史的な写真と、それにつけられたメイの文章を目にすると、サインをしたジョンの気持ち、ビートルズとそのメンバー達を敬愛したメイの気持ちが思いやられ、名状しがたい感慨を覚えてしまった。また、ジョンと戯れるハリー・ニルソンの写真もあり、ハリーが死ぬ前に彼と会い、過ぎ去った狂騒の日々を笑いあったというメイが「Soon after, the party was over.」と結んでいるのにも、涙を禁じ得なかった。それと、おそらくフィル・スペクターを写したものもあるのだろう。『Loving John』を読むと、ジョンいわく自分以上にクレイジーだったというフィルの言動が余すところなく書かれているが、訴訟マニアのフィルに遠慮して、写真の収録を自粛したのではないだろうか。これも肖像権の関係なのかもしれないが、『Loving John』のペーパーバック版の『John Lennon;Lost Weekend』に収録されていたポール・ニューマンとジョンが写った写真がなかったのも残念だった。

シンシアとジュリアンがメイの人間性を称えるメッセージを寄せているが、この写真集に目を通すと、その理由が分かってくる。ジョンとジュリアンの希薄な絆を強めようと努力したのがメイだったからだろう。逆に、レイ・コールマンのレノン伝がいかに重要な部分を、意図的に切り捨てていたかも理解されてくる。今では『心の壁、愛の橋』は音だけでなく、ジャケットまで改変されてしまった。未亡人にとって、自分が不在だった「黒歴史」の時期の作品だからだろうが、この写真集にはその未亡人の絶大な権力を持ってしても消し去ることのできない、息子や友人達とリラックスした時間を楽しむジョン・レノンの素顔がある。「失われた週末」こそ、ジョンのソロ活動の中で最も音楽的に充実していた時期であったのだ。近年のビートルズ関係の書物で、この写真集ほど胸を揺さぶるものはなかった。様々な圧力や妨害があるだろうが、ぜひとも志ある出版社から、メイの『Loving John』の邦訳を刊行してもらいたい。

ジョン・レノンから始まるロック名盤 (講談社文庫)

「ジョンの魂」で始まり、「ダブル・ファンタジー」で終わる構成。

この間、キャロル・キング、サンタナ、レッド・ツェッペリン、ピンク・フロイド、

Tレックス、エマーソン・レイク&パーマー、イーグルス……などなど、

まことに70年代らしい顔ぶれの代表的なアルバム50点が、いくつかの

エピソードも織り交ぜつつ、過不足ない文章で紹介されています。

個々のアーティストの熱烈なファンや、この時代の楽曲が音楽体験の原点

だったりする方には、不満・不足な点があるかも知れませんが……

(自分の学生時代、まさに周囲の友人はこうしたアーティストの熱烈な

ファンが多く、それぞれの優位性を主張し合って喧しかった)、

……自分のような普通の音楽好きには、必要にして十分な内容。

70年代以前から活躍し続けるローリング・ストーンズやボブ・ディランは

もとより、プレスリーのライブまで採用しているところにも、著者の見識の

一端は見出せます。

つまり、70年代ロック同時代人として、というよりも、ジャズを含む、

大きなポピュラー音楽史の流れを掌握した、この著者ならではの仕事。

その結果、懐旧に浸ったり、分析に走ったり、愛欲(?)に耽ったり、

というクサミがない(著者の既刊書で、ときに発している激烈なアジも)。

要するに、過剰な湿度も衒学も体臭もないのが、心地よい。

「オイオイ、それじゃ、ロックの意味ないよ」

という方の気持ちも、分かります。

しかし、酔わせて欲しいのは、“ロックないし音楽そのもの”。

それをなぞるような御託宣、御講話だったら、退屈というより、蛇足。

むしろ炎をウチに秘めた冷静なバランス感覚こそ、この種の文章には

必須だし、1冊にする企画の意味もあるでしょう。

本書はその点、大いに満足。

……とはいえ、たとえば、この1週間(12月8日前後)にひもとくと、

ちょうど中ほどにあるジョン・レノンのアルバム「ロックンロール」

についての文章は、妙に生々しく、胸に響きます。

つまり、体臭はなくとも、確実に、体温の伝わってくる好著。

家カフェ~ピアノ

繰り返し繰り返し流していても、邪魔にならない、でも背景に溶け込みすぎず、演奏へもちゃんと耳を傾けて楽しめる、そんな選曲になっています。

矢野顕子さんの「ひとつだけ」は、特にオリジナルの歌詞を分かって聴くと、じわ〜っと心に浸み入ってきます。

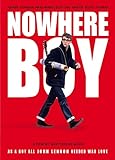

ノーウェアボーイ ひとりぼっちのあいつ コレクターズ・エディション [DVD]

ジョン・レノンの顔や形態をへたに真似した「伝記」だとつまらないと思ったけれど、普遍の青春映画として非常に出来がいい。おそらく、本当のジョンにはもっと「天才」の屈折や嫌味も強烈にあったんでしょうが、本作が描く「ジョン」は、どこにでもいそうな青年として描かれます。

レノンを演じるアーロン・ジョンソンは、もうひとつ締まりが感じられないのが難なのだけれど、髪をセットし、メガネをかけて、ギターを肩に背負い、街中を歩くショットはなかなか絵になっています。

本作は、普遍の青春映画でありますが、二人の母の愛に葛藤する少年を描いた人間ドラマでありつつ、悲劇的な過去に苛まれる姉妹のドラマであり、ロックンロールという夢に向かって仲間と共に突き進む友情のドラマでもあります。

特にユニークなのは、レノンへそれぞれ愛を注ぐふたりの母の物語が、姉妹の物語になっていくあたり。血が繋がっているがゆえの難しさが、女優の力もあって、迫力たっぷり。レノンをめぐる、奇妙な三角形がくっきり浮かび上がります。レノンが主人公の話であることをつい忘れそうになるくらい。

育ての母ミミは、ジョンを捨てた「自由奔放で保育能力にムラがある」妹のジュリアを許さない。ジョンは実母のジュリアに会いたいのだが、ミミはそれを禁じる。そこには、育ての親の愛と独占欲、他方では、自分が実母の権利を無視していることとの葛藤がある。だから、結局は会うことを許す。ミミの屈折を、クリスティン・スコット・トーマスが見事に演じています。

ジョンの実母を演じるアンヌ=マリー・ダフも上手い。ジョンを愛していないわけではないが、母親にはなれない女。天才的なノリの感覚があり、惚れっぽく、飽きやすい。

最後のシーンも泣かせます。バンドで成功し、ハンブルグに行くことになったジョンが、パスポートを取るために出生証明書が必要になる。ミミを訪ね、書類にサインをしてもらうとき、彼女は「どっちにサインするの?」と問う。書類には、「親」の欄と「保護者」の欄とがある。ジョンは答える、「両方にね」。実母のほうに傾斜して、ミミに距離を置きがちな描写が続いたあとなので、このシーンが効果を発揮します。実際、私はちょっとウルウルしてしまいました。

もちろん、青春映画としての部分も素晴らしい。初めて買ったギターをベッドに立てかけて誇らしげに眺めるジョンの姿、表情。そして、ギターを手にしたことにより急に態度がデカくなるジョン。初めてのステージを前にして超テンパってる様子や、ポール・マッカートニーとの出会いで「お前なかなかヤルらしーけど、どんなもんよ?」みたいな態度のジョン。でもポールの腕前を見せられて「コイツ俺より上手いじゃん」とビビる。(笑) 少年達の、ちょっと強がった友情の深めあいが最高でした。

ラブ・バラード~洋楽コレクション

知っている曲ばっかりなので耳に馴染みゃすく、オルゴールというのが癒されます 。

毎日寝るときにかけていますが、横になって寝るまでの間に、お腹の赤ちゃんがとても動きます。

![1-2 ダイヤモンド社主催[原発] 広瀬氏 -質疑応答-.flv ダイヤモンド社](http://img.youtube.com/vi/rUPE14mRatI/1.jpg)